Racismo Ambiental é Exagero? O Que Está Por Trás do Debate Sobre Meio Ambiente e Raça

O Brasil é um país marcado por profundas desigualdades históricas, sociais e raciais que se desdobram em todas as esferas da vida, inclusive na relação com o meio ambiente. Quando falamos em justiça ambiental, é impossível ignorar os impactos desproporcionais que certas populações enfrentam diante da destruição ambiental, da poluição, da ausência de saneamento e das mudanças climáticas.

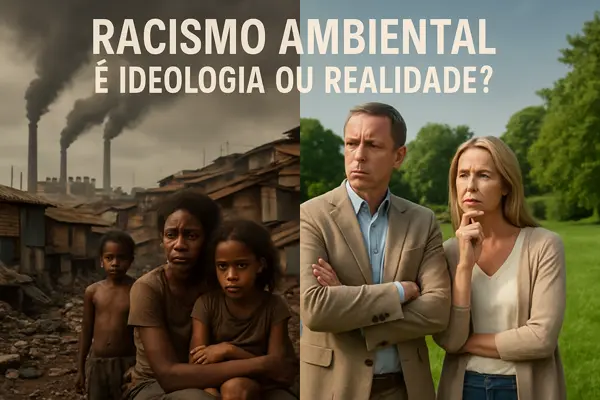

Mas e quando essas desigualdades seguem um padrão racial evidente? É aí que entra o conceito de racismo ambiental — um termo que, para muitos, soa como exagero ou retórica politizada, mas que, ao ser examinado de perto, revela um retrato incômodo da nossa estrutura social.

Questionar se o racismo ambiental é exagero exige olhar além das manchetes e dos discursos prontos e mergulhar nos dados, nos territórios, nas vozes que muitas vezes não são ouvidas. Significa entender por que determinados grupos — majoritariamente negros, indígenas e periféricos — são os que mais sofrem com desastres ambientais, exposição a poluentes e ausência de políticas públicas de proteção ambiental eficazes.

No Brasil, a interseção entre raça e meio ambiente se manifesta de forma particularmente cruel. As comunidades negras e indígenas, historicamente marginalizadas, são frequentemente alocadas — ou mantidas — em áreas de risco: próximas a lixões, a zonas industriais, a encostas suscetíveis a deslizamentos ou em regiões sem acesso adequado à água potável e ao saneamento básico. Isso não é um acaso geográfico. É o resultado de um sistema que, consciente ou não, perpetua desigualdades estruturais. O racismo ambiental, portanto, não trata apenas da ecologia: ele trata da negação do direito à vida digna. Trata de quem tem o privilégio de viver em áreas verdes, arborizadas e seguras, e de quem é sistematicamente exposto à insalubridade, ao perigo e ao abandono. O debate é complexo porque mexe com a forma como a sociedade enxerga o racismo — ainda frequentemente reduzido a atitudes individuais — quando, na verdade, se enraíza em políticas e omissões governamentais, na invisibilidade midiática e na falta de mobilização popular.

Por mais que o termo “racismo ambiental” pareça recente ou até mesmo incômodo para alguns, ele é o resultado de décadas de mobilização popular, estudos acadêmicos e denúncias feitas por quem vive, na pele, a injustiça socioambiental. Não se trata de uma invenção ideológica nem de vitimismo. Trata-se de uma realidade mensurável, visível e brutal, que ganha corpo nos dados estatísticos, nos mapas urbanos, nos relatos das comunidades e nas ausências das políticas públicas. Neste artigo, você vai entender por que o racismo ambiental precisa ser discutido com seriedade, como ele opera de forma sutil e estrutural no cotidiano brasileiro, e quais são os caminhos possíveis para combater essa injustiça. Vamos refletir sobre as origens do termo, examinar casos reais, confrontar os argumentos que tentam deslegitimar essa discussão e apontar soluções com base em experiências concretas. Preparado para encarar um tema que exige desconstrução, empatia e ação? Então respire fundo, abra espaço para uma nova perspectiva — e mergulhe nessa leitura transformadora.

Origens do Conceito de Racismo Ambiental

O termo “racismo ambiental” foi criado no início da década de 1980, nos Estados Unidos, durante a luta dos afro-americanos contra a instalação de depósitos de resíduos tóxicos em seus bairros. Um dos marcos mais importantes foi a mobilização contra o depósito de PCB em Warren County, na Carolina do Norte, uma comunidade predominantemente negra. Esse evento marcou o nascimento do movimento por justiça ambiental, denunciando a prática de concentrar riscos ambientais em comunidades racializadas e economicamente desfavorecidas.

A partir daí, o conceito se consolidou nos meios acadêmicos e nos movimentos sociais como uma forma de descrever as disparidades na exposição a perigos ambientais com base em raça e classe. Pesquisas realizadas nos EUA mostraram que áreas de maioria negra, latina e indígena têm muito mais chances de abrigar instalações industriais poluentes, lixões e aterros sanitários do que bairros brancos. E esse padrão se repete em vários países — inclusive no Brasil, ainda que com características próprias e agravantes históricos singulares.

No Brasil, o debate sobre racismo ambiental começou a ganhar força nos anos 2000, impulsionado por organizações da sociedade civil e pesquisadores negros e indígenas. O termo foi adotado para explicar como o legado da escravidão, do racismo estrutural e da desigualdade social se manifesta na geografia dos riscos ambientais. A falta de políticas públicas efetivas em territórios periféricos, a criminalização de comunidades quilombolas e a negligência com os povos indígenas em relação à devastação ambiental são exemplos dessa prática. Não é exagero: é uma realidade ignorada por muito tempo.

Racismo Ambiental no Brasil: Casos Reais

Um dos exemplos mais emblemáticos de racismo ambiental no Brasil foi o desastre do rompimento da barragem de Mariana, em 2015, e, posteriormente, o de Brumadinho, em 2019. Ambos afetaram diretamente populações ribeirinhas, muitas delas de origem negra e indígena, que viviam da pesca e da agricultura de subsistência. Essas comunidades não apenas perderam suas fontes de renda, mas também foram expostas a metais pesados e perderam o acesso à água limpa — um direito básico. E, até hoje, muitas dessas populações não foram plenamente indenizadas ou realocadas de forma digna.

Outro caso importante é o da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde comunidades inteiras vivem ao redor de lixões e aterros sanitários, em condições insalubres, sem coleta regular de lixo, com esgoto a céu aberto e com alta incidência de doenças respiratórias e de pele. Não se trata de casos isolados. Mapas de risco ambiental cruzados com dados de raça e renda mostram um padrão claro: quanto mais negra e pobre é a população, maior é sua exposição ao risco ambiental e menor é sua proteção institucional.

As populações indígenas também enfrentam graves manifestações de racismo ambiental, principalmente na Amazônia. O avanço do desmatamento, a mineração ilegal e a contaminação dos rios por mercúrio colocam em risco a saúde e a cultura desses povos. Muitas dessas práticas contam com a conivência — ou omissão — do Estado, o que reforça a ideia de que o racismo ambiental não é uma exceção, mas uma regra velada dentro do modelo de desenvolvimento adotado no país.

Onde Está o Racismo? Entendendo a Estrutura

Para compreender a fundo o racismo ambiental, é preciso abandonar a ideia simplista de que racismo só ocorre quando há uma ação intencional, direta ou verbal. Racismo estrutural — do qual o racismo ambiental é um braço — opera através de instituições, políticas públicas, negligências sistemáticas e escolhas governamentais que, mesmo sem uma intenção declarada, produzem efeitos discriminatórios profundos e persistentes. Quando observamos que determinadas comunidades são sistematicamente ignoradas em planos de urbanização, não recebem saneamento básico ou vivem sob constante ameaça de desastres ambientais, estamos diante de uma estrutura racista que privilegia uns e sacrifica outros.

Esse racismo não se manifesta somente na ausência de serviços, mas também na forma como os territórios são pensados. A expansão urbana, por exemplo, muitas vezes empurra populações negras e pobres para as margens das cidades, para áreas alagadiças, encostas perigosas ou regiões próximas a indústrias e vias expressas. Esse processo, frequentemente impulsionado pela especulação imobiliária, é legitimado por planejamentos urbanos excludentes e falta de regulação ambiental justa. O resultado é a formação de zonas de sacrifício humano, onde a degradação ambiental anda de mãos dadas com a degradação social.

Essas decisões e omissões se somam ao silêncio institucional diante das demandas dessas populações. Quantos desastres são ignorados porque afetam “apenas” comunidades periféricas? Quantas vezes a resposta estatal chega com atraso ou é simplesmente inexistente? A resposta, infelizmente, é: muitas. E isso não é apenas negligência — é uma escolha política. Escolhe-se onde investir, onde proteger, onde revitalizar. E, por consequência, escolhe-se onde deixar morrer. Esse é o núcleo duro do racismo ambiental: uma geografia da injustiça, na qual a raça define o grau de dignidade que um grupo pode esperar do Estado e da sociedade.

Meio Ambiente e Classe Social: Intersecções

Não há como desvincular o racismo ambiental da questão de classe. No Brasil, raça e classe social caminham juntas desde a colonização, e isso se reflete diretamente nas formas de ocupação do território e no acesso aos direitos ambientais. A grande maioria da população negra e indígena vive em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), infraestrutura precária e alta exposição a riscos ambientais. Esses territórios, muitas vezes, são tratados como zonas “não prioritárias” para investimentos ou ações governamentais — como se seus moradores fossem cidadãos de segunda classe.

Entretanto, é importante destacar que a questão vai além da renda. Há comunidades negras e indígenas que, mesmo com alguma estabilidade econômica, enfrentam racismo ambiental simplesmente por ocuparem territórios historicamente marginalizados ou visados por interesses econômicos. Um exemplo são os quilombos, frequentemente alvo de disputas fundiárias e pressionados por atividades como mineração, monocultura e expansão urbana. O mesmo ocorre com terras indígenas, onde a presença de recursos naturais valiosos atrai atividades predatórias que desrespeitam o direito à autodeterminação e à preservação ambiental.

A classe social, portanto, não explica tudo. O racismo ambiental atua na intersecção entre quem é pobre e quem é racializado. Isso significa que a pobreza branca, embora real e igualmente grave, tende a receber mais atenção e respaldo institucional do que a pobreza negra e indígena. Além disso, a naturalização da presença de populações negras em áreas degradadas contribui para o apagamento de suas demandas ambientais. Não se enxerga injustiça onde já se espera a precariedade. E isso é racismo. É a legitimação da ideia de que certos corpos podem habitar espaços tóxicos, porque sempre habitaram. Romper com essa lógica exige não apenas políticas públicas, mas uma transformação cultural profunda sobre quem merece o direito à natureza.

Por Que Ainda Há Quem Chame Isso de Exagero?

Mesmo diante de tantos dados e evidências, ainda existe uma forte resistência à aceitação do termo “racismo ambiental”. Isso ocorre, em parte, por desconhecimento, mas também por negação ideológica. Em uma sociedade que tem dificuldade em admitir que o racismo estrutural existe e molda diversas esferas da vida, a ideia de que ele também atua no campo ambiental soa, para alguns, como uma extrapolação ou vitimização. Esse tipo de crítica revela, muitas vezes, uma recusa em entender o racismo para além da agressão verbal ou do preconceito explícito.

Há quem diga que os problemas ambientais atingem “a todos” e que, portanto, não seria justo racializar o debate. Essa visão, embora pareça neutra, é na verdade profundamente míope. É verdade que a crise climática, por exemplo, afeta o planeta inteiro — mas os impactos não são distribuídos de forma igualitária. Quem mora em áreas de risco sente os efeitos com muito mais intensidade. Quem depende de recursos naturais diretamente para sobreviver — como indígenas, ribeirinhos e quilombolas — sofre com muito mais urgência. E esses grupos, como já discutimos, são majoritariamente racializados.

Além disso, esse discurso de neutralidade ambiental muitas vezes é usado como cortina de fumaça para deslegitimar as lutas por justiça. Ao dizer que “o problema é de todos”, apaga-se a diferença entre quem tem condições de reagir, se proteger e se adaptar, e quem é historicamente desprotegido. Essa falsa igualdade favorece os mais privilegiados e invisibiliza os mais vulneráveis. Questionar o termo racismo ambiental, portanto, não é um simples debate semântico: é uma forma de negar a existência de estruturas que matam silenciosamente. E isso é, por si só, parte do problema.

O Papel da Mídia e das Redes no Debate

A forma como a mídia tradicional e as redes sociais abordam — ou deixam de abordar — o racismo ambiental é um fator determinante para a construção da consciência coletiva sobre o tema. A cobertura jornalística dos grandes veículos ainda é extremamente seletiva e costuma dar destaque apenas aos desastres ambientais de grande repercussão, sem necessariamente aprofundar a discussão sobre quem são as principais vítimas e por quê. Raramente se fala sobre cor, raça ou classe ao relatar tragédias como enchentes, deslizamentos ou contaminações. E quando isso acontece, frequentemente é tratado como coincidência ou dado secundário.

Nas redes sociais, por outro lado, há uma movimentação crescente de ativistas, coletivos e influenciadores que pautam o racismo ambiental de forma direta e combativa. Esses espaços têm sido fundamentais para romper o silêncio da grande mídia e para levar a discussão a públicos mais jovens, conectados e engajados. No entanto, também são ambientes onde o debate pode se diluir ou ser deslegitimado por discursos polarizados, simplificações excessivas ou ataques coordenados.

O desafio, portanto, é transformar essa pauta em algo que ultrapasse bolhas e chegue ao debate público de maneira estruturada e constante. Isso exige uma mídia mais comprometida com a justiça social e ambiental, que fuja do sensacionalismo e do apagamento, e que se comprometa com o jornalismo investigativo em territórios periféricos e tradicionais. Também exige um uso estratégico das redes sociais por parte de movimentos sociais, ONGs e pesquisadores, para tornar o racismo ambiental visível, compreensível e politicamente inquestionável.

Caminhos para Justiça Ambiental

Combater o racismo ambiental não é tarefa simples, mas é urgente e absolutamente possível. O primeiro passo é reconhecer sua existência. Sem nomear o problema, ele se perpetua como algo natural, inevitável ou invisível. A partir daí, é preciso pressionar por políticas públicas que levem em conta a interseccionalidade entre meio ambiente, raça e classe. Isso inclui investimentos em saneamento básico, regularização fundiária, preservação de territórios tradicionais e ações preventivas em áreas de risco — com participação ativa das comunidades afetadas na tomada de decisões.

Outro aspecto fundamental é a valorização do conhecimento tradicional. Comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas têm saberes valiosos sobre preservação e manejo sustentável dos recursos naturais, mas esses conhecimentos ainda são marginalizados nas políticas ambientais. Incorporar esses saberes nos planos de gestão territorial é uma forma concreta de justiça ambiental e epistêmica.

Além disso, é necessário fortalecer os mecanismos de fiscalização e responsabilização de empresas e governos que promovem ou permitem práticas ambientalmente racistas. Isso envolve desde a revisão de licenças ambientais até a criação de marcos legais que incluam o racismo ambiental como categoria reconhecida de violação de direitos humanos. Por fim, é essencial investir em educação ambiental crítica, que forme cidadãos conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais justa — não apenas ecologicamente equilibrada, mas também socialmente equitativa.

Conclusão

Ao longo desta análise, procuramos desmontar o argumento de que o racismo ambiental seria um exagero ou uma construção ideológica desvinculada da realidade. Ao contrário, vimos que ele é uma consequência direta de um histórico de marginalização racial e social profundamente enraizado em nossa estrutura urbana, econômica e política. O que está por trás desse debate não é uma tentativa de dividir a sociedade em identidades, mas de revelar como diferentes grupos vivem realidades ambientais radicalmente distintas — e como essa desigualdade é, em grande parte, determinada pela raça.

Mais do que uma denúncia, este artigo é um convite à consciência crítica. O racismo ambiental não acontece em um plano abstrato, distante. Ele está presente no bairro sem coleta de lixo regular, na favela que desaba a cada tempestade, na comunidade quilombola ameaçada por empreendimentos predatórios, na aldeia indígena que sofre com a contaminação dos rios. Está também na maneira como o poder público responde — ou se omite — diante dessas realidades, na cobertura seletiva da mídia e na indiferença cotidiana de quem pode se proteger dos riscos ambientais com o privilégio do silêncio e do esquecimento.

A superação do racismo ambiental passa pela redistribuição de direitos: ao território, à água, ao ar limpo, à moradia segura, à participação política. Passa por uma mudança de cultura que enxergue o meio ambiente não como um cenário neutro, mas como um espelho das nossas escolhas sociais. Enfrentar esse tipo de injustiça é, portanto, ampliar o alcance da democracia, tornando o direito ao meio ambiente saudável um direito verdadeiramente universal. Que esse debate continue, com mais escuta, mais dados, mais vozes — e, acima de tudo, mais compromisso coletivo com a dignidade humana.

FAQ — Perguntas Frequentes

O que falar sobre o racismo ambiental?

Falar sobre racismo ambiental é reconhecer que os impactos negativos causados pela degradação do meio ambiente não atingem todas as pessoas da mesma forma. É entender que existe uma relação direta entre raça, classe social e exposição a riscos ambientais. Abordar esse tema significa dar visibilidade às populações negras, indígenas e periféricas que, historicamente, foram empurradas para os territórios mais vulneráveis, com menor infraestrutura, saneamento precário e maior risco de desastres ambientais. Falar sobre racismo ambiental é, acima de tudo, um ato de justiça e conscientização — é dar nome a um problema que, por muito tempo, foi ignorado.

O que o IBGE fala sobre o racismo ambiental?

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tem desenvolvido, nos últimos anos, estudos e levantamentos que ajudam a mapear as desigualdades socioambientais no Brasil. Embora o termo “racismo ambiental” ainda não seja usado diretamente em muitos relatórios oficiais, os dados fornecidos pelo instituto escancaram a realidade estrutural por trás do conceito. Cruzamentos entre raça, renda e território mostram, por exemplo, que a população preta ou parda é maioria nas áreas sem acesso adequado a água tratada, esgoto sanitário e coleta de lixo. O IBGE também tem contribuído para ampliar o debate público sobre justiça ambiental ao divulgar indicadores sociais que demonstram a vulnerabilidade dessas populações a riscos ambientais.

Por que o racismo ambiental aumenta a desigualdade?

O racismo ambiental aprofunda desigualdades porque ele não apenas acompanha as estruturas raciais e econômicas já existentes, mas as reforça. Quando determinadas comunidades são sistematicamente expostas a áreas poluídas, sem acesso a infraestrutura, e com alto risco de desastres naturais, essas populações enfrentam maiores barreiras para garantir saúde, educação e qualidade de vida. Além disso, o abandono institucional e a falta de políticas públicas agravam essas condições, perpetuando o ciclo de pobreza e exclusão. Ou seja, o racismo ambiental opera como uma engrenagem que intensifica as desigualdades sociais, criando um cenário onde os mais vulneráveis se tornam ainda mais expostos e desassistidos.

Quais são alguns exemplos de racismo ambiental que você já viu ou ouviu falar?

Alguns dos exemplos mais conhecidos de racismo ambiental no Brasil incluem os desastres causados pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, que afetaram especialmente comunidades ribeirinhas e rurais com grande presença de pessoas negras e indígenas. Outro caso emblemático é o de comunidades na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde a proximidade com lixões e a ausência de saneamento colocam milhares de pessoas — em sua maioria negras — em situações de risco constante. Também é comum ver comunidades indígenas impactadas por garimpos ilegais, desmatamento e contaminação de rios, o que demonstra como o racismo ambiental age sobre os territórios e modos de vida tradicionais.

Quem mais sofre com racismo ambiental?

As populações mais afetadas pelo racismo ambiental são, majoritariamente, pessoas negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e periféricas. Esses grupos, historicamente marginalizados, são os que mais enfrentam problemas como falta de acesso a serviços básicos, poluição, exposição a desastres naturais e remoções forçadas. Além disso, essas comunidades costumam ter menor representação política, o que dificulta a reivindicação de seus direitos e a implementação de políticas públicas que corrijam essas desigualdades. O sofrimento causado pelo racismo ambiental não é apenas material — ele também afeta a dignidade, a saúde mental e a continuidade cultural desses povos.

O que é racismo ambiental?

Racismo ambiental é a prática, consciente ou não, de concentrar os impactos negativos da degradação ambiental sobre populações racializadas, especialmente negras e indígenas. Isso pode ocorrer de diversas formas: quando uma indústria poluente é instalada próxima a uma comunidade pobre e negra, quando políticas públicas de preservação ignoram territórios indígenas ou quando áreas sem saneamento básico são habitadas majoritariamente por pessoas negras. O conceito evidencia como a estrutura racial da sociedade influencia quem vive com mais dignidade ambiental e quem vive sob risco constante. Em resumo, é a desigualdade racial expressa na forma como o meio ambiente é planejado, cuidado e destruído.

Como sobreviver ao racismo ambiental?

Sobreviver ao racismo ambiental requer resistência coletiva, fortalecimento das organizações comunitárias, acesso à informação e mobilização política. Muitas comunidades vêm enfrentando essas injustiças por meio da autogestão de recursos, da denúncia em órgãos nacionais e internacionais e da luta por reconhecimento territorial. É fundamental também que essas populações tenham acesso a ferramentas jurídicas, apoio técnico e representação política. No entanto, é importante destacar que sobreviver ao racismo ambiental não deve ser um fardo exclusivamente das vítimas. A sociedade como um todo precisa assumir sua responsabilidade e atuar na transformação dessa realidade por meio de políticas públicas, educação crítica e engajamento social.

Qual é um problema ambiental do Brasil?

O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais graves, e um dos mais críticos é o desmatamento da Amazônia. Essa prática impacta diretamente os ecossistemas, contribui para as mudanças climáticas e afeta profundamente as comunidades indígenas que vivem na floresta. O desmatamento, muitas vezes impulsionado por interesses econômicos ligados à mineração e ao agronegócio, representa uma ameaça não apenas à biodiversidade, mas também aos modos de vida sustentáveis dessas populações tradicionais. Esse problema é agravado pela ausência de fiscalização, pela impunidade e pela conivência de setores políticos e empresariais. Além disso, o desmatamento costuma estar acompanhado de conflitos territoriais, ameaças e violência contra defensores do meio ambiente.

O que é racismo climático?

Racismo climático é um conceito derivado do racismo ambiental que se refere às desigualdades raciais nos impactos das mudanças climáticas. Assim como no racismo ambiental, as populações negras, indígenas e pobres são as mais vulneráveis às consequências das crises climáticas — como secas, enchentes, elevação do nível do mar e insegurança alimentar. Essas comunidades têm menos acesso a recursos para se adaptar ou se proteger desses eventos extremos. O racismo climático também se manifesta na ausência dessas vozes nos fóruns de decisão global, onde as políticas climáticas são definidas. Portanto, trata-se de uma dimensão internacional e estrutural da injustiça ambiental, que exige uma resposta global mais equitativa e representativa.